政府は物価高騰に対応する総合経済対策として、子育て世帯に子ども1人あたり2万円を給付する「子育て応援手当」の方針を閣議決定しました。この給付は、現在の厳しい家計状況を直接的に支援するための緊急的な対策であり、多くの世帯から注目が集まっています。

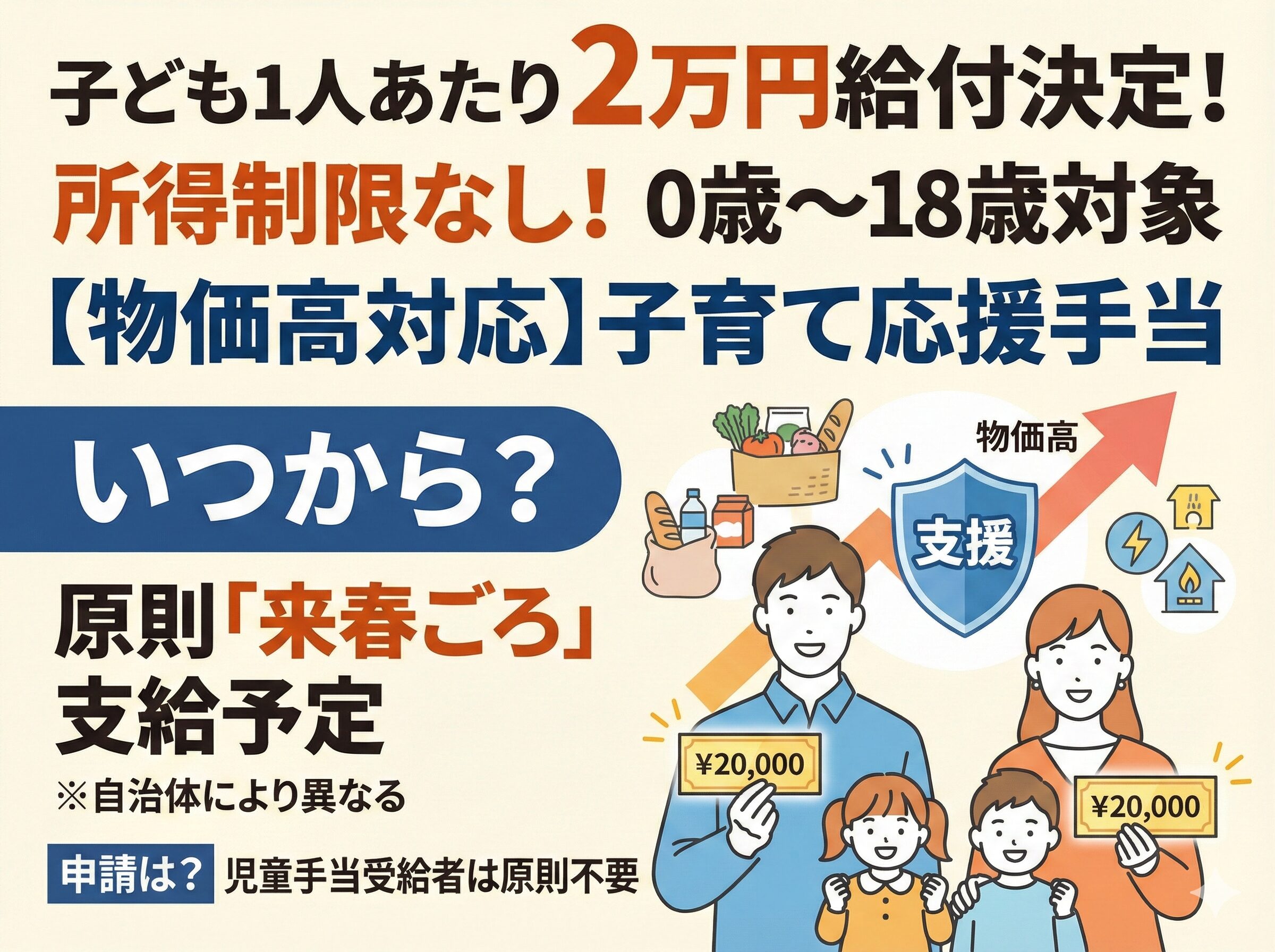

子ども1人あたり2万円の「子育て応援手当」の概要と決定事項

政府が2025年11月21日に閣議決定した総合経済対策の柱となるのが、この「物価高対応子育て応援手当」です。子育て世帯の負担軽減を最優先とする方針が打ち出されています。

給付額と正式名称:子ども1人「2万円」の一時金

今回支給される給付金の正式名称は、「物価高対応子育て応援手当」、または略して「子育て応援手当」です。給付額は、子ども1人あたり2万円の現金給付と決定しました。これは、既存の児童手当とは別の、物価高騰への緊急支援を目的とした一時金としての性質を持ちます。この事業に必要な経費は、約4,000億円程度を見込んでいます。

支給対象者は何歳まで?

この応援手当の対象となるのは、0歳から18歳までの子どもがいる全世帯です。具体的には、18歳に達する日以降の最初の3月31日までが対象となります。支給の仕組みとして、現在児童手当を受給している世帯(受給者台帳に記載されている世帯)を基本的に対象とする方針が示されています。

所得制限は「なし」:高所得世帯も一律で対象か?

この給付の大きな特徴は、所得制限が設けられない点です。現在、児童手当には所得制限がありますが、この「子育て応援手当」については、物価高騰の影響が全子育て世帯に及んでいるとの観点から、全世帯一律で2万円が支給されます。高所得世帯の方も受け取りの対象となります。

給付の目的:なぜ今、2万円が支給されるのか(物価高騰対策)

政府がこの給付を実施する最大の目的は、物価高騰による子育て世帯の家計負担を軽減することです。食料品をはじめとする生活必需品の価格上昇が続く中、特に影響を受けやすい子育て世代を支援する必要があるとの判断に基づいています。自民党の小林鷹之政調会長は、公明党の提言を受け、「食料品を含めて物価が上がる中、子育て世帯を支援する観点から盛り込んでいく」と述べています。

「子ども2万円給付」の支給時期はいつ?振込スケジュールと確認方法

読者が最も知りたい「いつ受け取れるのか」という点について、現在の政府の方針と、支給が遅れる可能性のある理由を説明します。

原則「来春ごろ」の支給方針:具体的な月は未定

こども家庭庁は、この応援手当を来春ごろに支給する方針を発表しています。しかし、具体的に「何月何日」といった日付は、記事執筆時点(2025年11月21日)ではまだ正式に公表されていません。政府は財源の裏付けとなる2025年度補正予算案の年内成立を目指しており、その成立後に具体的な事務手続きが進められることになります。

【注意点】支給開始日は自治体によって異なる

給付は市町村を通じて行われますが、実際の支給開始時期は、各自治体の準備状況によって異なります。こども家庭庁によると、児童手当の仕組みを活用して実施されるものの、最終的な振込時期は自治体に委ねられる考えです。そのため、お住まいの市区町村からの公式案内を必ず確認することが重要です。

申請は必要か?(児童手当の受給者は原則不要の可能性)

今回の給付は、児童手当の受給者台帳や銀行口座などの仕組みを活用して実施されるため、既に児童手当を受け取っている世帯は、別途の申請が不要となる可能性が高いと考えられています。この仕組みは、自治体の事務手続きの負担を軽減することも目的としています。ただし、新規に対象となる世帯や詳細は自治体の案内を待ってください。

受け取り口座はどこ?(児童手当の支給口座を活用)

給付金は、原則として児童手当の支給口座に振り込まれることが想定されています。このため、受給者は改めて口座情報を提供する必要がないと見込まれます。この点も、支給に関する事務手続きの簡素化に繋がります。

児童手当の「拡充」と「2万円上乗せ」の違いを徹底解説

多くの人が混同しやすい、恒久的な児童手当の改正と、今回の一時金の関係について、明確に区別して説明します。

今回の2万円給付は「一時金」であり、児童手当の恒久的な制度ではない

2025年11月に閣議決定された2万円給付(子育て応援手当)は、あくまでも物価高騰対策としての一時的な臨時給付です。これは、毎月または年数回にわたって継続的に支給される児童手当とは性質が異なります。この一時金をもって、児童手当の制度自体が恒久的に増額されるわけではありません。

【比較】2024年10月からの児童手当「恒久拡充」の内容

2024年10月から実施された児童手当の拡充は、制度そのものの恒久的な改正であり、今回の2万円の一時金とは全く別のものです。 恒久拡充の主な内容は以下の通りです。

-

所得制限の撤廃:全ての世帯が対象となります。

-

支給期間の延長:中学生までから、高校生年代(18歳まで)まで延長されます。

-

第3子以降の増額:月額1万5,000円から月額3万円に増額されます。

児童手当拡充(恒久)と子育て応援手当(一時金)の併給イメージ

この2つの制度は並行して実施されます。子育て世帯は、恒久的に拡充された児童手当の月額に加えて、今回の一時金2万円を受け取ることができます。

-

例: 3歳未満の子どもがいる世帯は、月額1万5,000円の児童手当(恒久)に加え、一時的に2万円(子育て応援手当)が支給されます。

高校生のみの世帯が2万円を受け取るための手続き

2024年10月の児童手当拡充により、高校生年代(18歳まで)も児童手当の対象となりました。今回の上乗せ給付もそれに準じるため、高校生のみの世帯も対象となります。上乗せ給付を受けるためには、まずは児童手当の申請を行う必要があります。詳細は、お住まいの市区町村にご確認ください。

【家計負担軽減】子ども2万円給付とセットの総合経済対策

子ども2万円給付は、政府が閣議決定した総合経済対策の一部にすぎません。ここでは、家計負担軽減のための他の主要な対策についても解説します。

電気・ガス料金の補助はいくら?(一般家庭で7,000円台の方向)

物価高対策の柱の一つとして、電気・ガス料金の補助が拡大されます。自民党の小林鷹之政調会長の説明や政府関係者の情報によると、来年(2026年)1月から3月までの3か月間使用分に対し、一般的な家庭で合計7,000円台の負担減となる方向で調整が進められました。当初予定されていた6,000円を上回る規模となっています。

「おこめ券など3,000円相当」の食料品支援:自治体の活用メニュー

重点支援地方交付金に2兆円が計上され、各自治体はこれを利用して、1人あたり3,000円相当の食料品支援を原則実施する方向です。具体的には、おこめ券や地域の物産券、または現金に近い形で給付されることが想定されており、低所得世帯への対応を強化します。また、この交付金は水道料金の減免にも対応できるとされています。

ガソリン代の減税効果と所得税の見直し

今回の経済対策には、減税効果も含まれています。具体的には、ガソリン暫定税率の廃止に伴って、世帯の負担が年間で1万2,000円程度軽減すると試算されています。また、「年収の壁」の引き上げ(税制上の扶養の見直し)によって、今年の年末調整以降、納税者1人あたり2万円から4万円程度の減税になる見通しです。

ひとり親・低所得世帯への支援拡充:別の現金給付も可能に

ひとり親を含む低所得の子育て世帯への支援が特に拡充されます。市町村は「重点支援地方交付金」を活用することで、今回の2万円の応援手当とは別の現金給付も実施できるよう、メニューが充実されました。子ども食堂の運営支援や、保護者の就労に対するサポートも同時に強化されます。

制度決定の背景と各政党の反応(なぜ2万円に決まったか)

なぜこのタイミングで2万円給付が決まったのか、その政治的な背景と、各党の評価・批判について解説します。

公明党の要望が反映:「子育て応援手当」としての実現

今回の「子育て応援手当」の実現は、連立与党である公明党の強い要望が大きく反映された形となりました。公明党は経済対策に関する提言の中で、子ども・子育て世帯への特別緊急支援を強く求めていました。自民党の小林鷹之政調会長は、公明党の岡本三成政調会長との会談後、「公明党の皆さんの提言を受けて盛り込んでいく」と述べ、この方針を伝えました。

経済対策の総額と財源:コロナ後最大の21.3兆円規模

政府が閣議決定した総合経済対策の規模は、総額21.3兆円程度となり、新型コロナウイルス禍後で最大の規模となりました。この財源の裏付けとなる2025年度補正予算案の一般会計からの支出は17兆7,000億円程度と、前年を大きく上回る水準です。内閣府は、この経済対策によるGDP(国内総生産)の押し上げ効果は、年成長率に換算して1.4%程度と試算しています。

立憲民主党・日本維新の会など野党の評価と指摘

今回の給付について、野党からは様々な反応が示されています。立憲民主党の本庄知史政調会長は、子ども1人2万円の給付自体は立民の緊急経済対策と重なる点を評価しつつも、中低所得者へのさらなる給付が入っていない点について「非常に不十分だ」と指摘しています。一方、連立を組む日本維新の会の藤田文武共同代表は、子育て世帯への給付について「全く否定するものではない」と語り、電気・ガス料金の補助額の増額についても、維新側の主張が踏まえられた形となりました。

高市首相(当時)が掲げた「責任ある積極財政」の姿勢

高市早苗首相は、石破茂前政権が掲げた国民1人あたり2万〜4万円の現金給付は廃止する方針を決定していました。その上で、今回は対象を子育て世帯に絞り、物価高対策に特化する姿勢を示しました。首相は経済対策の決定後、「財政の持続可能性にも十分配慮した姿となっている。強い経済をつくるために戦略的な財政出動を行う」と述べ、「責任ある積極財政」を掲げる自身の経済運営の姿勢を強調しています。市場では歳出膨張による財政悪化の懸念も指摘されており、首相には丁寧な説明が求められます。

【トラブル対策】給付金に関するよくある質問(Q&A)と詐欺への注意喚起

最後に、読者が抱きやすい具体的な疑問と、安全な給付金受け取りのための注意点についてまとめます。

Q. 子どもが複数いる場合の給付総額は?

今回の給付は子ども1人あたり2万円です。そのため、例えば子どもが2人の世帯であれば4万円、子どもが3人の世帯であれば6万円というように、子どもの人数に応じて給付総額が増えます。

Q. 児童手当を受け取っていない世帯の申請方法は?

2024年10月の拡充により、高校生年代の子どもがいる世帯も児童手当の対象となりました。現在、児童手当を受給していない世帯がこの2万円の応援手当を受け取るためには、まずは児童手当の申請手続きを行う必要があります。詳細は、お住まいの市区町村役場にお問い合わせください。

Q. 離婚協議中で受給者が異なる場合の対応は?

この給付は、原則として児童手当の受給者に支給されます。離婚協議中などで受給者が異なる場合や、親権者が変更になった場合は、複雑な手続きが生じる可能性があります。詳細については、速やかに自治体の窓口に相談し、適切な手続きを確認してください。

給付金を装った不審な電話やメールにご注意ください

過去の給付金事業においても、自治体職員や公的機関を装った詐欺や便乗した不審な電話、メールが多数発生しています。自治体や公的機関がATMの操作を求めたり、手数料の振込を要求したりすることは絶対にありません。不審な連絡があった場合は、すぐに電話を切り、お住まいの自治体の窓口や警察にご相談ください。

この記事は、2025年11月21日の政府閣議決定と関連報道に基づき作成されています。実際の支給時期や手続きの詳細は、お住まいの自治体の公式発表を必ずご確認ください。